アイティーエル株式会社では、一人でも多くの方が美術館や博物館を訪れるきっかけとなるべく、2020年7月より【ミュージアム・レポート】を開始いたしました。

困難な状況下においても美術館・博物館ではさまざまな企画や対策をおこなっていることから、全てのアートシーンに対してこれからも変わらず応援していくべく、アイティーエルも継続して情報を発信していきたいと思います。

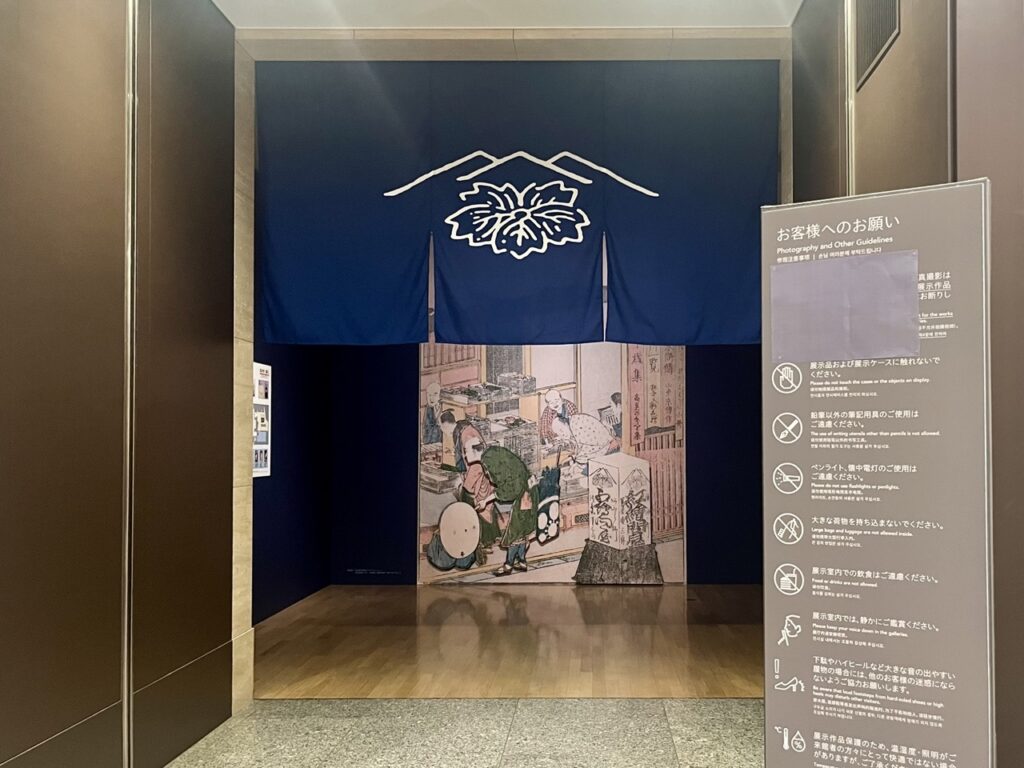

今回は東京国立博物館・平成館にて開催中の特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」(会期:2025年4月22日(火)〜6月15日(日))をご紹介します。

蔦屋重三郎とは?

蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)は、江戸時代後期の出版業者、そして商人として広く知られています。彼は、浮世絵をはじめ、絵本や戯作の出版を手掛け、その業績が現代の日本の出版業や大衆文化に多大な影響を与えました。彼の業績を理解することは江戸時代の商業と文化を深く知ることに繋がります。

蔦屋重三郎は、単なる出版業者にとどまらず、先見の明を持った商人でもありました。彼は、商品の販売においても斬新な戦略を取ることで知られており、例えば、商品に広告をつけたり、人気絵師との連携を強化するなどして、事業を拡大させました。特に、商業的な観点からもとても成功したと言えます。

最もよく知られる業績は浮世絵と書籍出版の革新です。浮世絵を絵本や戯作(読み物)に取り入れ、江戸の庶民文化に影響を与えました。特に、浮世絵を用いた商業出版を積極的に行い、多くの庶民に芸術や文化を広める手助けをしました。

浮世絵の革新

蔦屋は、浮世絵師たちと密接に協力し、絵本や戯作に新しいアイデアを取り入れました。彼は、東洲斎写楽や喜多川歌麿といった著名な浮世絵師と共に、多くの名作を発表しました。これらの作品は、庶民にとって手軽に楽しめる芸術として受け入れられ、江戸時代の文化の一部として重要な位置を占めました。

絵本や戯作の出版

蔦屋は、浮世絵だけでなく、絵本や戯作(軽い読み物)を多く手掛けました。これにより、江戸時代の庶民に向けての新たな文化的商品を生み出しました。彼が出版した絵本や物語は、現代のマンガやライトノベルの先駆けとも言える存在でした。

本展覧会について

本展覧会は、江戸時代の出版界の革新者である蔦屋重三郎の業績とその影響を多角的に紹介します。浮世絵を用いた絵本や戯作の出版を手掛けて庶民文化の発展に寄与した蔦屋重三郎が、どのようにして「コンテンツビジネス」を築き上げたのか、その手法と成果をさまざま展示作品から探ります。

蔦屋重三郎の足跡を辿りながら東洲斎写楽や喜多川歌麿などの浮世絵師による名作とともに、彼の活動を通じて江戸時代の出版業の発展と影響を知ることや、浮世絵が庶民の娯楽や教養の一環として重要な役割を果たした、その背景や価値観など社会的意義を深く理解し、その文化や風俗がどのように発展したのかもわかることでしょう。

本展覧会の構成と作品の見どころをご紹介します。

CHAPTER 1: 吉原細見・洒落本・黄表紙の革新

蔦屋重三郎は、吉原遊廓の情報誌『吉原細見』の出版に携わり、遊廓の世界を庶民に紹介しました。

また、洒落本や黄表紙と呼ばれる絵入り小説を手掛け、当時の人気作家である朋誠堂喜三二や恋川春町、山東京伝などと連携し、江戸の庶民文化を彩りました。

会場では、吉原への唯一ので出入口であった大門が来場者を迎えており、春の江戸の風情を演出した桜や灯篭のようなセットも置かれ、その空間の中で吉原の街並みや遊女たちを描いた屏風や浮世絵などに触れることができます。

CHAPTER 2: 狂歌隆盛 ――蔦唐丸、文化人たちとの交流

天明期には狂歌が隆盛を極め、蔦屋重三郎は自ら「蔦唐丸」と名乗り、狂歌師としても活動しました。

四方赤良(大田南畝)や唐衣橘洲らと関わりながら、狂歌集や狂歌絵本を刊行し、文化人たちとの交流を深めました。これらの活動は、江戸時代の文化の多様性と活力を示しています。

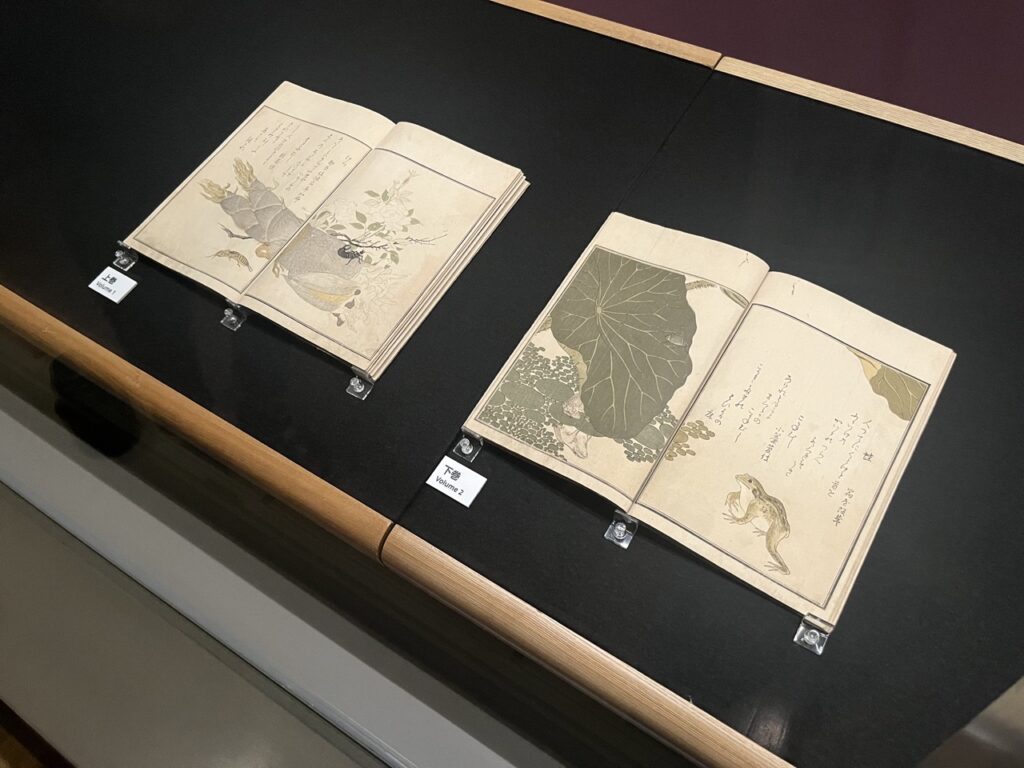

本展の見どころのひとつでもある喜多川歌麿が絵を添えた狂歌絵本。「虫」にちなんだ狂歌を寄せた『画本虫撰』、「貝」を題にとった『潮干のつと』、「鳥」がテーマの『百千鳥狂歌合』に描かれた虫やカエル、貝や鳥などは図鑑のように写実的な描写が美しく、まるでダヴィンチやピカソのデッサンを凌駕するほどの線筆がご覧になれます。

CHAPTER 3: 浮世絵師発掘 ――歌麿、写楽、栄松斎長喜

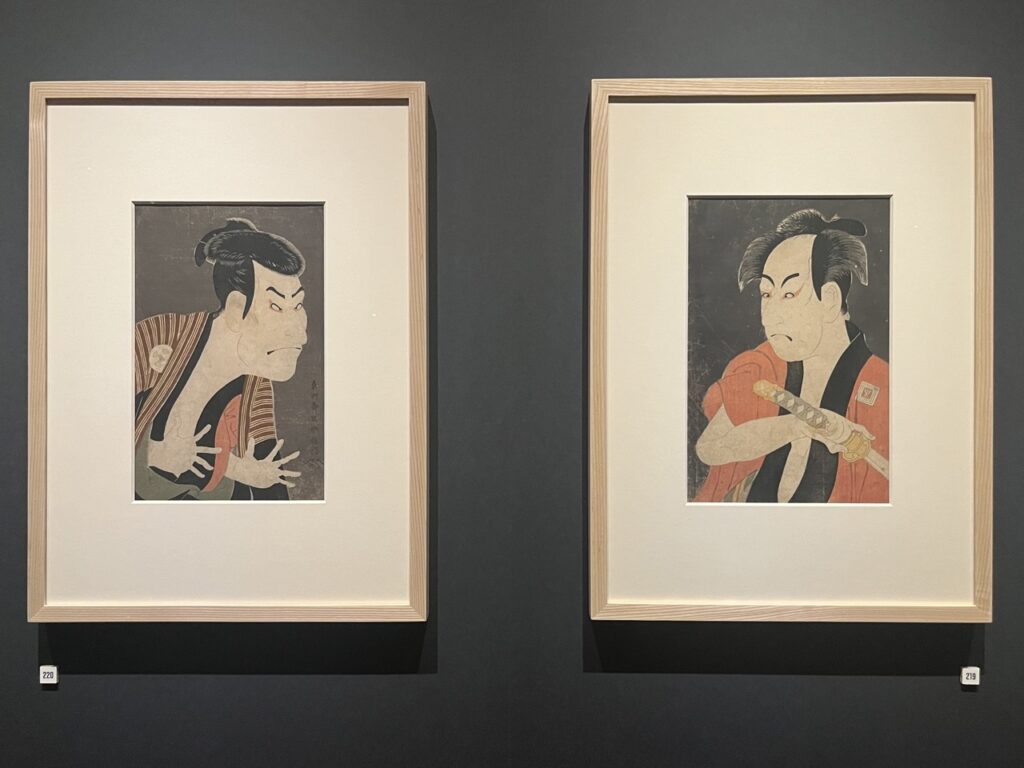

蔦屋重三郎は、浮世絵師の発掘とプロデュースにも力を入れました。喜多川歌麿や東洲斎写楽といった著名な浮世絵師を世に送り出し、彼らの作品を広めることで、浮世絵の黄金時代を築きました。特に、写楽の大首絵や歌麿の美人画は、当時の庶民の心を捉え、今尚現在でも高く評価されています。

会場では、人物の顔をクローズアップした大首絵の構図でである、重要文化財の喜多川歌麿筆《高名三美人》や《婦女人相十品ポッピンを吹く娘》などの美人画、東洲斎写楽筆《三代目大谷鬼次の江戸兵衛》や《市川鰕蔵の竹村定之進》などの役者絵がご覧になれます。

附章: 天明寛政、江戸の街

展覧会の附章では、蔦屋重三郎が活躍した江戸の街並みが再現され、まるで大河ドラマ、「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の世界に入り込んだかのような体験ができます。経済と文化が発展し、「大江戸」と呼ばれた天明寛政の江戸は、一体どんな場所だったのか。会場では、蔦屋重三郎が携わった狂歌や戯作、浮世絵などが生まれた街の雰囲気を味わい、物語や絵に登場する建物や風俗をよりリアルに想像することができます。

最後に

本展覧会は、江戸時代の出版業界の革新者であり、浮世絵や戯作などを通じて庶民文化を広めた蔦屋重三郎の業績とその影響を詳細に掘り下げた貴重な機会です。

蔦屋重三郎は、ただの商人にとどまらず、江戸時代の庶民文化を支え、また現代のコンテンツビジネスに繋がる商業的先見の明を持っていました。彼の出版物は、単なる娯楽の提供にとどまらず、社会全体に大きな文化的影響を与えました。

浮世絵師たちとの協力や、絵入り小説や狂歌、新たな構図の浮世絵といった当時の最前線を紹介することで、蔦屋重三郎がどのようにして時代を超えた影響力を持つ「コンテンツ」を生み出したのかがよくわかります。また、展覧会を通じて、江戸時代の庶民文化を理解し、当時の人々がどのようにして娯楽を楽しみ、文化的表現をしていたのかに触れることができます。

彼の業績を知ることで、江戸時代の出版業、浮世絵、戯作、そして庶民文化がどのようにして共鳴し合い、現代に至るまで影響を与え続けているかを深く考察し、コンテンツ産業のルーツやビジネスモデルの進化にも思いを馳せることができ、現代のにおいてどれだけ重要であるかが再認識されることでしょう。

伝統と革新の融合をテーマにした「浮世絵現代」も見てみよう!

また、東京国立博物館の平成館にて開催される特別展「浮世絵現代」は、伝統的な浮世絵の技法を現代アーティストがどのように再解釈し、新たな表現へと昇華させているのかを探る貴重な展覧会です。

浮世絵は、江戸時代の庶民文化を象徴する芸術形式であり、歌舞伎や美人画、風景画など多岐にわたるジャンルを持ちます。しかし、時代の変遷とともにその存在は薄れ、現代のアートシーンからは遠ざかっていました。そうした浮世絵の伝統を現代の視点で再評価し、総勢85名の現代アーティストがどのようにその技法や表現を受け継ぎ、革新しているのかを示す試みです。

浮世絵の過去と現在、そして未来をつなぐ架け橋となる本展覧会も、アート愛好者や文化に興味を持つすべての人々にとって、見逃せない機会となるでしょう。

【情報】

特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」

会期:2025年4月22日(火)~6月15日(日)

会場:東京国立博物館 平成館

開館時間:9:30~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)

入館料:一般 1,000円、大学生 500円、高校生以下 無料

ホームページ:https://tsutaju2025.jp/

「浮世絵現代」

会期:2025年4月22日(火)~6月15日(日)

会場:東京国立博物館 平成館

開館時間:9:30~17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)

入館料:一般 1,000円、大学生 500円、高校生以下 無料

ホームページ:https://ukiyoeinplay.jp/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=kv&gad_source=1&gad_campaignid=22467164832&gbraid=0AAAAA–ip3j0guETJ7OY_Ar3u5I7M3T9h&gclid=Cj0KCQjwlYHBBhD9ARIsALRu09qZCIaVlOTkbIF37ACyrXCeE_8MtYRMExNV6a__nJxbHsjPmr9oeigaAhjMEALw_wcB