アイティーエル株式会社では、一人でも多くの方が美術館や博物館を訪れるきっかけとなるべく、2020年7月より【ミュージアム・レポート】を開始いたしました。

今回は、大田区立川端龍子記念館にて開催中の川端龍子生誕140年特別展「川合玉堂と川端龍子」をご紹介します。

大田区立川端龍子記念館について

近代日本画の革命児として知られる川端龍子(1885-1966)。

龍子記念館は、1963年(昭和38年)に龍子本人の文化勲章受章と喜寿を記念して設立されました。当初から運営を行ってきた社団法人青龍社の解散にともない、1991年から大田区立龍子記念館としてその事業を引き継いでいます。

大正初期から戦後にかけて約140点あまりの龍子作品を所蔵し、多角的な視点から龍子の画業を紹介しています。展示室では、大画面に描いた迫力のある作品群をお楽しみいただけます。

展示室では、大画面の日本画を中心に、龍子が生前に用いた画材等を展示しています。また、記念館と道路を挟んで向かいには龍子公園があり、そこには龍子が設計した旧宅やアトリエが保存されています。

2024年(令和6年)は、記念館および旧邸宅(旧川端龍子邸主屋・画室・仏間棟など)が国の登録有形文化財に登録されました。

川端龍子生誕140年特別展「川合玉堂と川端龍子」について

今年、日本画家・川端龍子(1885-1966)が生誕140年を迎えました。それを記念して「川端龍子展」が、富山、岩手、島根、愛知と、昨年から今年にかけて各地を巡回して開催され、龍子の再評価熱がますます高まってきています。

そして、龍子が自身で設立した龍子記念館においては、生誕140年特別展「川合玉堂と川端龍子」として、日本画家・川合玉堂(1873-1957)と龍子の雅趣あふれる交流を紹介する展覧会を開催しています。

本展覧会は、龍子の再評価機運が高まるなか、知られざる画家たちの交流を紹介し、龍子の再評価を促す企画です。令和4年度に開催された「横山大観と川端龍子」に続く企画で、龍子と他日本画との関係をあらためて探るシリーズとなっています。

日本の原風景を描き出し名匠と称えられた玉堂と、日本画壇の革命児と呼ばれた川端龍子の間には、画風の上からは大きな隔たりがあるように見えます。

しかし戦後、2人はラジオ番組の対談をきっかけに、大田区に暮らしていた龍子が奥多摩に住む玉堂を訪れるなど親睦を深め、玉堂がこの世を去った際には龍子が葬儀委員長を務めるほど強い絆があります。

本展覧会では、明治期の玉堂の若き日における作品から、絶筆の一つとされている作品までを展示し、その生涯の制作を回顧しつつ、最晩年に玉堂と龍子のほか、横山大観が加わって開催された三巨匠展の出品作品等を通じて、心温まる交流を紹介しています。

序章:交流の背景と関係の形成

序章では、年譜、写真資料、パネル展示などを通じ、玉堂と龍子の出会いや関係性の変遷が概観できるようになっていました。戦後、ラジオ対談をきっかけに交流が始まり、龍子が奥多摩の玉堂を訪ねたこと、さらには玉堂の葬儀において龍子が葬儀委員長を務めたというエピソードが紹介されています。

このセクションでは、両者が俳句を愛好していたことが媒介となり、親交を深めたとの説明もあり、単に画壇上の立場だけではなく、趣味的な共鳴という側面も前景化されていました。

第1章|修学時代から玉堂芸術の確立まで

川合玉堂(本名・芳三郎)は、1873(明治6)年に愛知県一宮市に生まれ、岐阜で育ちました。14歳の頃に京都の望月玉泉のもとで学び始め、その後、玉泉と祖父・竹堂の名から「玉堂」を雅号しました。17歳の時に幸野に師事し、円山四条派の画法を修め、若くしてその才能を開花させました。そして、1895(明治28)年に第四回内国勧業博覧会で橋本雅邦の作品に感銘を受け、翌年、雅邦の門を叩き、23歳で活躍の場を東京へと移しました。1907(明治40)年には、東京勧業博覧会で一等賞を受賞し、同年、日本初の官立展である文部省美術展覧会が開設されると、33歳の若さで審査員に任命、それからも要職を歴任し、1940(昭和15)年には文化勲章を受章しました。

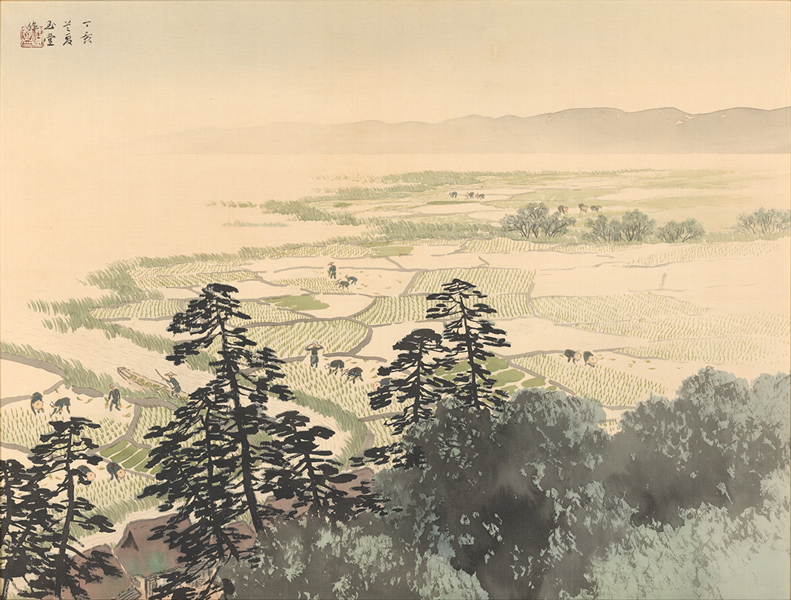

会場では、17歳の時に描いた《義士討入之図》(1890年)、文展の審査員を務めることとなった時期の《高嶺残雪》(1907年頃)、装飾性に挑んだ《稲田の鶴》(1928年)等を展示し、その芸術の確立までを一望できます。

第2章|激動の時代における玉堂の制作

日本画における線と色彩の調和を追求し、大正から昭和初期に数々の代表作を発表していった玉堂の集大成ともいえる一作が《彩雨》(1940年)です。同年には文化勲章を受章し、日本の美術界を代表する画家としての評価を玉堂は得ました。一方で、翌年に太平洋戦が開戦し、時代は激動の度合いを深める中、「戦争などというものは画家生活とは両立しないもののように思われる」と、戦争とは一定の距離を置いた玉堂の制作においても、戦時色が表されていきます。

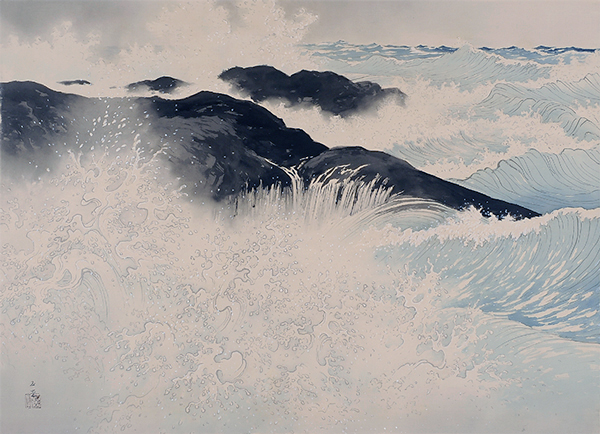

1944(昭和19)年の文部省戦時特別美術展に出品された《荒海》において、穏やかな画風の玉堂には珍しく戦争に対する不安やいら立ちが激しい波しぶきに表されるところとなりました。その後、同年7月に玉堂は東京・牛込若宮町から青梅市御岳へ疎開、10月には古里村白丸の村長宅へ移って終戦を迎えています。

終戦後も玉堂は都市部には戻らず、この地に終の棲家を構え、自然の中に身を置いて《鮎釣》(1946年)や《五月晴》(1947年)、《春光》(1948年)等を制作し、画家としての円熟期を迎えます。

第3章|奥多摩での暮らし 円熟の境地へ

奥多摩への疎開中、東京大空襲によって牛込若宮町の自宅を失った玉堂は、戦後も奥多摩で制作を続ける道を選びました。そして、御岳で自分好みに改装した住居を「偶庵」と名付け、終の棲家とします。

偶庵とは、「偶々」と、玉堂の「玉」、そして奥多摩の「多摩」が掛けられ、洒落好きだった玉堂のユーモアが表されています。

1953(昭和 28)年には、そこに画室「随軒」を玉堂は建て、玉堂は境地へと向かっていきます。本展覧会では、戦後の玉堂芸術において、自然と人々の暮らしに画法が見事な調和をもたらしている作品として《小春》(1953年)、多摩川の釣り人を伸びやかに描いた《夏川》(1953年)、卓越した水の表現が目を引く《水四題》等を展示し、玉堂がこの世を去った際に枕元に置かれていたというエピソードのある遺作のうちの一つ《雨後》(1957年)に到るまでを見ることができます。

また川端龍子の作品においては、玉堂の没年に描いた《御来迎》(1957年)等から、玉堂と龍子の晩年の画趣あふれる交流に想いを巡らすことができる構成となっています。

見どころ① 第一部:川合玉堂 — 明治〜昭和期の日本画

まず、第一部では、穏やかな画風で知られている玉堂ですが、大正から昭和にかけて尾形光琳を想起させるような琳派風の作品を手がけています。中でも《紅白梅》は、向かって右側には苔むした白梅の老木、左側には若木を配置して、老若の対象を画面に生み出しています。玉堂は、「装飾画としては光琳一派の試みたるが如き面白き方面に発展の余地がある。」と語り、日本の四季折々の美しい風景として昇華させていきます。

玉堂は日本の風景や自然を主題としながらも、写生や風物への繊細な視点を保ち、変遷を重ねてきたことが提示されています。

見どころ② 第二部:鵜・水辺をめぐる主題

玉堂は、修学時代から日本画家として大成してからも、「鵜」をモチーフとして繰り返し描いています。伝統的な「鵜飼」を描いた作品が複数あることが知られており、生涯に渡り500点もの作品が残されています。山水・花鳥・人物の筆力がそれぞれ必要である鵜飼の図の形式・構図・描写が時代とともに変化していく様子をご覧になれることでしょう。

また、龍子はその伝統を直接引き継ぐのではなく、自己の主題世界(特に海・波・ダイナミズム)に鵜を取り込んでいます。

玉堂の「鵜飼」作品4点と龍子の《海鵜》による並置展示から、モチーフ同一性を通じて両者の視線の違いや追求する芸術観の違いを感じ取ることができるしょう。

見どころ③ 第三部:三巨匠(大観・玉堂・龍子)の共演

-1024x747.jpg)

1952(昭和27)年、三越美術部出身の桜井猶司の声かけで、大観、玉堂、龍子の三巨匠による「雪月花」展が開催されました。同展は、桜井が営む京橋の画廊・兼素洞の創立七周年を記念したもので、「雪」「月」「花」の三つのテーマを三者が毎年順番に担当し、三年でそれぞれの「雪月花」を完成させるという企画で、1955(昭和30)年からは「松竹梅」をテーマに展覧会が開催されました。第1回「雪月花」展の開催時、実に大観は84歳、玉堂は79歳、龍子は 67歳と、龍子とは二人ともに一回り以上の年齢差はあったものの、それを感じさせぬほどに楽しいひとときを三人は共にしたのでした。

最後に

この「川合玉堂と川端龍子」の特別展は、単なる巨匠回顧展の域を超え、作家間の対話性を視覚的・空間的に体現させた意欲的な企画でした。

鑑賞中、展示室の壁を背に立ち2人の作品の空気感を往復してみるという時間を何度も持ちました。そのたびに、画家の筆跡・余白・空気感・主題選びの差異が立ち上がってくるような体験がありました。

特に印象に残ったのは、鵜を巡る展示におけるモチーフ共有の力──鵜という同一モチーフを通じて、画家の個性と応答関係を可視化する手法が、おそらく最も強い鑑賞体験を生んでいたと思います。

【情報】

川端龍子生誕140年特別展「川合玉堂と川端龍子」

会期:2025年10月11日(土)~11月9日(日)

会場:大田区立龍子記念館

時間:9:00〜16:30(入館は16:00まで)

休館日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始、展示替休館等

ホームページ:https://www.ota-bunka.or.jp/facilities/ryushi/exhibition?33288